情報収集衛星 / IGS

写真集

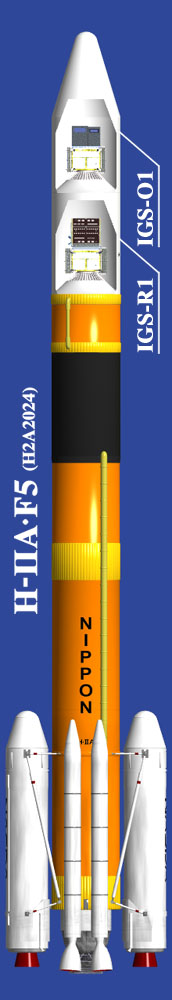

(2003/04/02) H-IIAの5号機打上げ成功記念 - momo展出展作品

高解像度画像(1280x960/343KB)

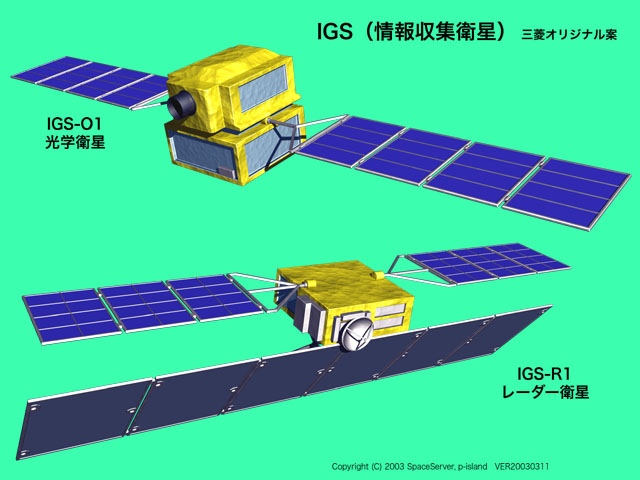

(2003/04/02) 三菱電機による衛星案

こめんと

|

SpaceServerの松浦さんと共同で作成した日本の偵察衛星である情報収集衛星です。

公開を原則として来た日本の宇宙開発で初めて秘密のベールに包まれた衛星ですが、今のところの情報では性能的には米国の商業衛星並では無いかと言われています。

だとしたら秘密にする必要も無いように思われますが、秘密にしておくことで戦略的な意味を持つのでしょう。

更に日本では運用における生データの解析と言う面でもとてもまともに運用が出来るとは思えず、とりあえず今回の情報収集衛星はそれらの基礎技術の確立が目的と思われます。

この情報収集衛星の基礎技術となっているのはALOS(陸域観測技術衛星)であり、光学センサ及び合成開口レーダの技術はALOS用の物をスペックアップしたものと予想されます。 他にも衛星バス部はUSERS(次世代型無人宇宙実験システム)をベースにしており、全体としては既存技術を無難にまとめた設計であり高性能は期待できないと思われます。 しかしながらシャッター権はIGS以前では米国に握られていた訳であり、自由なシャッター権を持てたことは日本の国防面では大きな意味があると言われてます。 分解能1mとは意味が無い程粗いデータでも無いですしね。 情報収集衛星による問題点の1つは日本の他の宇宙開発計画に対するしわ寄せでしょう。 先に出たALOSの打上げ予定は順調に遅れているのは、IGSの影響が無いとは言えないのでしょう。 一部ではジャイアン衛星と呼ばれる程、色々な意味でワガママな暴れっぷりのようです。 更に莫大な予算も消化しているのですから、ぜひともまともに運用して頂きたいものです。 などと言う私なんぞのこめんとより1000倍は役に立つ日経BizTechでの松浦さんの記事を読みましょう!

最後に全体を通して感じたのですが、秘密にすると言ったわりには比較的多くの情報が出されたように思います。 軌道にいたっては公開したくなかったようですが、NORADは全部管理しているので宇宙での安全上の問題からも当然公開されます。 結局秘密のままなのは衛星のスペックと運用だけと言っても過言ではありますまい。 衛星のスペックと運用はどうしても公開出来ないところでしょうから仕方が無いこと。 2003年夏に打ち上がる予定の残り2衛星も含めて秘密にする必要の無い個所はどんどん公開して欲しいものです。 |

すぺっく(推測による部分が多いので注意!)

H-IIA 5号機カット図 |

|

|---|

うんちく

|

情報収集衛星のCGを作成するにあたって色々と衛星技術に関して勉強しました。

製作途中に色々な方からコメントも貰ったのですが、その中で光学センサ部はなぜ色が黒いのかと言う疑問がありました。

IGSの元になったALOSでもセンサ部は黒色の断熱材で被うことで微妙な温度調整をしているとされていたので今回のCGでは私の判断で黒色としたのでした。

従来の衛星はカプトンと呼ばれる金色をした断熱材で覆われていましたが、黒色と言うのは熱を吸収するのでどう考えても不利のように思えてしまいます。

結果としてはこれはブラックカプトンと呼ばれる新素材のようで、僅かですが従来の金色のものより性能が良いそうです。

最近設計されたMDS-1をはじめDRTSなど幾つかの衛星は既にこの黒色素材が使われているようで、今後は黒色が基本になるのでしょう。

月探査機セレーネもブラックカプトンを使うようなのでやはり黒色になるでしょう。

以上、某所での検討結果よりのうんちくでした。

衛星バスに関して。 衛星バスはその衛星の基本をなす部分であり、これによって色々な制限や限界が決まる大事なものです。 今回のIGSではUSERSで使われていた三菱の衛星バスが使われたと思われます。 この衛星バスは他にもSERVISでも使われており、夏に打上げられる情報収集衛星を含めると6機以上で使われることになります。 日本製の衛星バスとしてはこの数は多いと言えるのでは無いでしょうか。 今後の日本の標準衛星バスとなるのかもしれません。 分解能や衛星寿命に関して。 偵察衛星の能力をはかるには一般に分解能と言う言葉が使われていますが、これはセンサの能力だけでは決定されません。 衛星の高度(つまり対象物との距離)も含めて初めて決定される値です。 分解能とはどこまで離れた物が識別できるかと言う能力を示す値だからです。 同じ衛星であっても高度を下げると分解能は向上すると言うことになります。 ただし高度を下げると衛星寿命に影響しますので簡単には行えないでしょう。 今回のIGSでは公開された資料の図を信じるならば軌道変更用モーターなどは装備していないようなので、位置修正用のスラスタ程度しか無いと予想されます。 ですからIGSでは大きな軌道変更は困難かもしれません。 更にスラスタではガスを噴射して位置を変えるのですが、宇宙空間では使ってしまったガスを補充する方法が無い為に、軌道変更を繰り返すと全く身動きが取れなくなってしまい運用が出来なくなります。 逆に言えば衛星を捨てる覚悟があるのなら一時的な分解能の向上は行えるかもしれません。 スタートラッカー(恒星センサ)に関して。 精度を高めると言う意味では、どこを撮影しているのかを明確に把握する必要があります。 その為にはまず衛星自体の位置測定が非常に重要になります。 位置測定には幾つか方法がありますが、その1つがスタートラッカーを使うものです。 恒星センサとも呼ばれるこの装置は衛星の上部に付けられるラッパ状の装置です。 通常は3本のセンサと計算系を組み合わせて使われるようです。 だいたい5等星から8等星くらいの暗い星まで使って自分の位置を計算するようです。 1つの系はCCDのような測定部と位置計算用のシステムから構成され、複数の系の結果から判断を行います。 これはIGSのような偵察衛星や地球観測衛星には必須となる装置です。 最後に通信に関して。 米国が運用する偵察衛星は世界中のどの場所であっても即時にデータを取得する必要があります。 ただ当然地球の裏側を撮影している時に直接通信することは不可能です。 通常はデータ中継衛星を経由して通信を確保することになります。 日本でもDRTSと言ったデータ中継衛星の実証実験を行っています。 しかし今回のIGSはやはり公開された図を信じるならば、衛星間の通信の為のアンテナは無いように見えます。 IGSは回帰日数4日の準回帰太陽同期軌道を取るので世界中を撮影することが可能ですが、リアルタイムに画像を取得出来るのは日本から見える範囲のみと言うことになります。 もっとも時間差があっても良いのなら、撮影後データを溜め込んでおき日本上空通過時にデータのダウンロードを行うことは可能でしょう。 以上のうんちくに関してはあえて名前は挙げませんが色々な方の情報があったればこそのものです。 この場をかり感謝をしたいと思います。 ありがとうございました! |

だうんろ〜ど

|

第二種航宙装備だうんろ〜、、、では無く(元ネタ分かる人は少ないな、、)3Dデータやペーパークラフトを配布します。

利用に当たっては、GNUのCopyleftに準じます。

このデータを改変した方は、その結果をフリー公開してください。

その限りにおいて利用は自由です。

以上全てのCG及びデータの著作権はSpaceServerと極楽島にあります。 |

Return to PSC

Return to PSC

Presented by p-island.com